(制图张曦)

(制图张曦)《三联生活周刊》2014年3月报道

诊室里的杀戮

上午7点40分,从富江康城的家出门,孙东涛穿着绿色的“花花公子”牌羽绒服出门,出了小区,从富江路往东走,步行10分钟就能走到他的单位——齐齐哈尔北钢医院。

这一天孙东涛出门诊,按理他一上午都应该坐在医院二楼的耳鼻喉科诊室给病人看病。耳鼻喉科一共有三位医生,其中一位女医生正在休产假,暂时只有孙东涛和宋汝海配合着处理科室里的事务。两人平时在同一个诊室,孙东涛的位置背朝着门,宋汝海坐在他对面。宋汝海工作10年来一直跟着孙东涛,从来不叫他主任,直接喊大哥。

耳鼻喉科门诊所在的北钢医院急诊外科大楼,连接妇幼大楼和内科大楼,从示意图上看,更像是一条窄窄的走廊。与耳鼻喉科门诊和治疗室相邻的是肛肠科门诊和皮肤科门诊,对面是皮肤科处置室和洗手间,科室安排得很集中,加之交通枢纽的位置,走廊里一直有来回走动的人。

因为医院的计算机系统出了问题,开药和办理住院手续都受影响,有不少病人等了一会儿就走了。上午10点钟,洗手间一侧的座椅上只有几个病人零散地坐着等候。

耳鼻喉科诊室里,一位下午手术的患者正要办住院手续,因为系统迟迟没有恢复,孙东涛、宋汝海和两个实习医生都坐在诊室里等着。大约是10点10分,宋汝海为了下午手术的时间更充裕,从诊室出来到住院部给患者准备住院材料和采血。十几分钟后,网络修复,孙东涛走到靠近门口的电脑前,给患者办理住院手续,侧面对着诊室门口。

10点25分(院内监控与实际时间相差15分钟),19岁的齐洪生穿着一件单薄的外套从妇幼大楼方向进了这条窄窄的走廊,接近耳鼻喉科诊室的时候,他从右边衣袖里拿出一根中空的铁管,动作很快,身后几位医生都没有注意到这根50厘米长的铁管从前面的年轻人手中闪过,走到门口时,他把铁管藏在身后。孙东涛对这个突然闯进来的年轻人没有任何觉察,依然专注地盯着电脑。

平静在几秒钟内被打破,齐洪生没有说话,直接举起铁管重重地对着孙东涛的头部砸过去。除了现场的两名实习医生和患者,很少有人真正意识到耳鼻喉科诊室里发生了什么,孙东涛顿时倒在血泊里。齐洪生并没有停手,继续猛击。患者惊叫着跑出去叫人,两个实习的女医生吓蒙了,走不了一步路。诊室很快被围起来。北钢医院保卫科一位工作人员告诉本刊记者,他和另外三名工作人员不到一分钟就冲了上去,制服齐洪生的时候,他看到这个年轻人穿得干干净净,没有什么异常。

宋汝海当时在住院病房没有听到任何动静,虽然处在同一个楼层,但声音被嘈杂的收款处阻隔,直到一位医生家属跑过去说“大哥让人打了”,宋汝海还一头雾水:“大哥这么大岁数了怎么还和人打架呢?”在他的印象里,与孙东涛共事的10年里,还没见他和谁红过脸打过架。直到他看到耳鼻喉科诊室外的人群,才意识到事情的严重性,“好像呼啦一下全院的人都集中到这个走廊里了”。几个巡警架住一个年轻人,他看了一眼,应该是来就诊过的病人,但具体是谁、什么时候来的,完全想不起来。“我能记住一个月以内的大部分病人,名字、情况、长相,但是这个孩子给人的印象太模糊了。”院长、急诊和几个科室的主任都来了,宋汝海往他刚刚离开十几分钟的诊室里看了一眼。“当时就觉得很重,出血量非常大,大哥平躺在地上,正静脉输液,如果是正常的外伤,他不可能那样躺着。”

二楼负责打扫卫生的保洁员一直在与耳鼻喉科诊室相隔十几米的女洗手间里,她告诉本刊记者,凶手打人的时候,她没有听见任何动静,直到人群聚起来楼道的嘈杂声大了她才跑出去,看到警察、医生、护士和附近科室的患者都挤在孙主任诊室的门口,她才知道“戴着眼镜、瘦瘦的、本人比照片好看多了”的孙东涛主任受伤了,她没敢往里看。凶手根本没有给孙东涛留下一点生路,颅骨、面颊骨、颈骨多处碎裂,心力和呼吸迅速衰竭。一位保卫科的工作人员说,如果电脑不是那个时间修好,孙主任不在那个时间坐在门口的电脑前,也许就不会死,他身体非常好,搏斗起来不见得会输。

手术

孙东涛可能永远也无法理解这个年轻人的杀机来自哪里,他没有和任何人结过仇,也没有接到过患者的投诉。我们试图从病案和其他医生的叙述中还原两人的交集,寻找到这起残酷事件背后的蛛丝马迹,但是答案十分模糊。

一个月前,齐洪生因为鼻炎到北钢医院耳鼻喉科看病,他告诉医生,自己因两年前的一次感冒开始鼻塞,用了外用的鼻喷剂之后,症状有了缓解。宋汝海告诉本刊记者,齐洪生和医生交流中,自己说话不多,多指挥母亲帮他表达,“能感觉到这个孩子性格内向,有点蔫”。

按照富拉尔基区公安局一位民警的说法,齐洪生后来在审讯中说自己患有鼻中隔偏曲,除了呼吸不畅、头晕等问题外,还感觉到自己鼻梁部位变形,想通过手术改善。宋汝海说,在他和齐洪生的几次接触中,关于鼻梁外观的问题他并没有向医生提起过。“如果不是仔细看照片,平时的接触很难看出他的鼻梁到鼻尖有一点歪,如果他说了鼻子外形不好想修正,那他肯定就不会在耳鼻喉科住院了。”

1月16日上午9点40分,齐洪生在北钢医院办了住院手续,他和医生商量的结果是17日做手术。孙东涛给他做了检查,“鼻外观无畸形,双侧下鼻甲肥大,鼻中隔右偏,呈‘C’形,鼻道狭窄,嗅觉减退”,“需行手术治疗,改善鼻腔通气功能”。从病案看,孙东涛并不认为齐洪生的鼻子“看起来”有什么问题,有问题的是内部的鼻甲和鼻中隔。

手术当天上午8点钟,孙东涛去查房,给齐洪生检查了鼻腔,有鼻息肉和鼻中隔黏膜肥厚的问题,孙东涛在病案上写了“术前准备,今日手术”,齐洪生签了手术知情同意书。下午13点半,孙东涛给齐洪生做了“鼻中隔矫正术”和“双侧下鼻甲部分切除术”。宋汝海说:“大哥一年至少做四五十例这样的手术,很有经验,我之前也是鼻炎患者,手术也是大哥给做好的。”加上麻醉的时间,手术大约进行了一小时。“鼻中隔居中,无穿孔,切口缝合两针。”

虽然接下来的几天齐洪生一直觉得鼻子疼痛而肿胀,但是情况应该在朝好的方向发展。宋汝海告诉本刊记者,手术后的几天是比较难受的,过了那几天就肯定会一天比一天好。“他当时在病房的时候感觉他很平静,没有表现出来疼得受不了。”到了1月23日,孙东涛再次去查房,齐洪生告诉他鼻子已经不疼了,鼻腔畅通,有干燥感。孙东涛检查了他的鼻腔,“切口缝合处对合良好,无血肿及渗出,双侧下鼻甲切缘整齐可见白色伪膜形成,清洁无脱落”。1月23日,小年那天,齐洪生出院。至于此后的情况,我们很难从病案上得知。

北钢医院医务科主任刘化侦告诉本刊记者:“这并不是一起医疗纠纷,手术并不复杂,是百分之百成功的,之后也没有接到任何的不满意见和投诉。”刘化侦在北钢医院负责处理医疗纠纷和医疗事故,他告诉本刊记者,医院里比较小的纠纷由各科室自己解决,医生向病人解释清楚或者是道歉,但要在医务科备案,如果患者不满意,可以找医务科投诉,医务科会进行调查,提出建议和改进的意见,如果患者还是不满意,可以选择医疗鉴定,走司法程序。在刘化侦的印象中,他担任医务科主任的5年里没有接到过耳鼻喉科的任何投诉。“耳鼻喉科本身是小科室,手术比较少,而且我从没来没听说过孙主任和谁红过脸,他是那种对谁都非常温和谦虚的人。”

未完成的人生

孙东涛从小就是在北钢医院长大的。宋汝海告诉本刊记者:“大哥的母亲之前是医院儿科的护士,他经常在医院里待着。”孙东涛的人生轨迹几乎一直围绕着这家医院。

1990年,孙东涛从齐齐哈尔医学院神经与精神专业大专班毕业就直接进了北钢医院,当时他所在的部门是眼科。工作9年后,孙东涛去北京同仁医院进修耳鼻喉专业。宋汝海说:“大哥进修那年学习鼻窦内窥镜手术,周兵、韩德民这些耳鼻喉领域的专家,他都接触过。”他把鼻窦内窥镜手术引进到北钢医院时,与同级别的其他医院相比这算是相当超前。2000年,31岁的孙东涛当上了耳鼻喉科的主任。

“与三甲医院相比,除了耳朵的手术不能做,鼻子上的肿瘤我们也能做。2010年,他带着我们开展喉部的手术,喉癌的手术我们不做,但是不用切开的,单纯从口腔下一个管子的手术我们都能做,基层医院能开展到这个程度,正常来讲就到头儿了。”宋汝海说,科室做鼻子和喉部的手术比较多,孙东涛一直想开展耳朵手术,这是他未完成的愿望,去上海学习时,报销之外的钱他自己花了一两万元,就为了学习耳朵手术。“以前我们没钱买微型钻,去年我们终于买了钻,但是他这个愿望不可能达成了。”

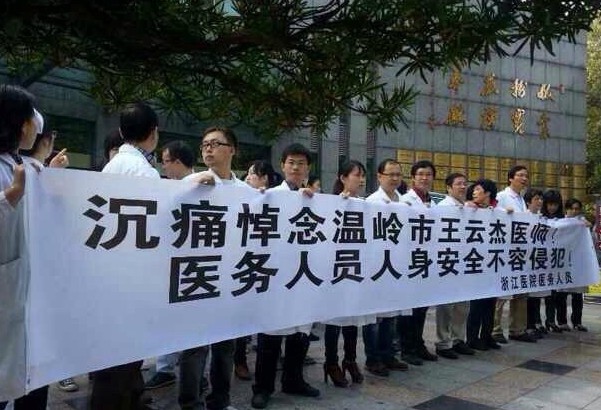

对于北钢医院耳鼻喉科来说,孙东涛的离开让整个科室陷入半瘫痪的状态。事发后两个目击的实习医生受到很大刺激,一直在家休息,耳鼻喉科没有再接新病人。宋汝海承受着很大的悲痛,还在负责住院的几个病人和之前手术病人的复查。事发的诊室一直锁着门,门口摆了一个花瓶,邻近科室的医生和护士胸前佩戴着一朵白花,表达哀悼。

“他一直是领着我们干的,我把握不准的时候就把他叫过来帮我看看,他经常说,‘没事儿,有大哥给你顶着呢’。现在有很多手术我还不够熟练,如果去进修,科室就没有医生了,总不能取消这个科吧,护士们也要工作养家啊。”宋汝海说,“耳鼻喉科的大夫是很缺的,学起来很难,而且这个活儿有点埋汰,不见得人人都愿意干。我们科的白大褂是洗得最勤的,患者鼻部出血的时候,你不可能专门跑去穿一个手术服再出来给治疗。其实大哥是很爱干净的一个人,有时候周日我一个人出门诊,下午下班的时候忘记打扫直接回家,第二天一大早大哥就已经打扫好诊室了,他可能是全院唯一一个自己洗抹布扫地、自己打水的主任。”

齐洪生的家

齐洪生是谁,他为什么要杀人,从1月23日出院到2月17日动手杀人,是什么让他起了杀意?齐洪生目前已经被刑事拘留,他的父母并不愿意面对媒体,亲戚、邻居和同学对他最深刻的印象是,一个沉默的人。

齐洪生的家在岗西,岗西在富拉尔基区算是一个贫困区,一位出租车司机说,冬天去岗西可以加钱,如果是夏天,加钱也不去,因为四处都是污水。

岗西在富拉尔基区的西北角,过了平安桥就能看到一大片平房,中间有一条主路,很不平整,坑坑洼洼的,开车经过一路颠簸,路两旁是一排排平房,临主路的房子有一些开了食杂店。每排平房之间的小道上,隔十几米就有一个完全开放的垃圾堆,中间是一个污水井。齐洪生的家在主路深处的一个叫做“建运”的巷子里,东北的冬天寒冷,除了偶尔能看到几个出门倒污水的妇女,几乎没人在巷子里走动。

本刊记者找到齐家的时候,有两个人站在门口抽烟,其中一位双眼通红,他告诉本刊记者,齐洪生的父母都已经住进医院,现在家里的人都是帮忙烧暖气看家的邻居。他并不愿意多谈,推门进了齐家便锁上了大门。齐家棕黑色的大门上贴着崭新的春联,两扇门各贴着一个金光闪闪的福字,再敲就没人应了。

一位在附近卖馒头的邻居说,没人相信是老齐家儿子干出这种事。他长得好看,一直很有礼貌,碰面时候,他每次都打招呼问好,比起附近的孩子,他说话慢,语气很柔,一句“阿姨来两块钱的馒头”,他都和别人不一样。不是那种鸡头白脸(东北话,形容人态度不好)地喊,他总是文质彬彬地,像个小姑娘似的慢慢说。在她印象里,岗西的巷子里有不少孩子放了学就瞎跑,齐洪生从来都是那种放学就早早回家的,怎么看都不像是惹事的孩子。这位邻居说,齐家并不是本地人,十几年前从海伦搬来,齐洪生的父亲开了多年的出租车,母亲一直在家照顾两个孩子。齐洪生的姐姐在富拉尔基区刚开不久的商场“大家庭”当售货员,打扮得很体面。这位邻居颇为肯定地总结说,齐家算不上困难,但不富裕,就是老老实实过日子的人。

与齐洪生父亲同在一个出租车公司的同事告诉本刊记者,齐洪生长相随母亲,长脸,穿衣服永远都干干净净的。他总是骑着一辆赛车去上学,从岗西到一重五中大约10分钟,她总能看见他。在她印象里,齐家对两个孩子宠爱有加,齐洪生的母亲一直在家照顾两个孩子,没有工作。齐洪生初中在红岸中学上学,走到岗西有半小时路程,到了初中母亲才开始不再接送齐洪生,这在周围家长看来,已经是很晚的了。“这孩子的成绩应该是很不错的,到了高中也是中等。”她很确定地告诉本刊记者,齐洪生今年在一重五中读高三。

虽然从年龄上看,齐洪生1995年出生,19岁,按照正常升学,确实应该读高三,但是这个说法并没有得到学校的认可。一重五中一位老师告诉本刊记者,最初听说消息,老师们先是在高三找姓齐的学生,后来否定了这个传言。很少有老师对他有印象,学籍科的老师找到了齐洪生的学籍才确定他是高一(12)班的学生,但他已经很久没有来过学校了。高一(12)班的英语老师说,学生进入一重五中两个月后,会有一场分文理班的考试,考试后重新分班,齐洪生在分班不久就不再来上学了。高一的年级组长告诉本刊记者,齐洪生大约是在去年11月份就不上学了,班主任林老师打了几次电话后,他家里说孩子要治鼻子,就来学校办了休学。

被定格的19岁

曾和齐洪生同班的一位同学说,他印象很深的是,齐洪生经常在课上擤鼻子。这一点可能是困扰他已久的。齐洪生的亲戚小静(化名)也告诉本刊记者,鼻子得病后,他总是鼻子不通气,头疼,他的鼻子外观和正常人不一样,但他是不是一直在意她并不知道,“他不会和我们讲心里话”。

与齐洪生同班过两个月的女同学李月(化名)并没有注意到这一点,齐洪生给李月留下的最初印象是,在这个班里,他算是男生里长得很好看的,眉清目秀,白净,学校里要求穿校服,他中午出去吃饭时会穿一件皮夹克,“他身材很好,穿什么都好看”。

“如果不是主动找他,他永远也不会和你说话,我可能是班上唯一和他说话的女生,但我也不知道他家住在哪里,有没有兄弟姐妹,爸爸妈妈是做什么的,他从来不会说起。”让李月很不理解的是,有时候齐洪生会用头磕桌子,还会无缘无故地唉声叹气,“一阵儿一阵儿的”。在李月印象里,他大部分时候很“仗义”,“如果让他帮忙干活儿,或者出去买东西,他都特别乐意,跟他说谢谢,他就傻乐”。

李旭仁(化名)是齐洪生在班里为数不多的朋友,本刊记者见到他时,他刚刚得知齐洪生杀了人,他神情凝重地问:“他还能出来吗?”李旭仁说,齐洪生的QQ里只有两个人,一个是他,一个是另一个班上的男孩,三人高一开学时同在12班,去年11月分班后才分开。李旭仁记得,齐洪生的手机里只存有5个电话号码,分别是爸爸、妈妈、姐姐和他们这两个朋友。

李旭仁回忆,他们最初相熟是因为都喜欢健身,9月份刚开学时候,他看到穿着半袖衫的齐洪生胳膊上的肌肉特别发达就问他是怎么练的,两人就此熟络起来。“他并没有多么专业的器材,仅仅是做仰卧起坐和俯卧撑就练得和专业运动员差不多,他要求自己做50个俯卧撑的时候,到最后一定会做60个或者100个,但是因为有严重的鼻炎,有时候做10个他就觉得呼吸困难,要歇一下。”

在李旭仁印象里,齐洪生有时候是个悲伤的人,他说过自己初中有一次想跳楼但是想到父母才没有跳。李旭仁记得,去年开学不久,两人在课上喝了一瓶酒,齐洪生醉了,鼻子很难受,还说了些醉话。“那是他第一次说起自己家里的事情,说爸爸是开出租车的,家里住的是平房。我送他回家,走到门口,他说不用往里送了,他在门口缓缓酒劲儿就回去。”

“他喜欢吃面包,我是外地人,在学校附近租了房子。他中午不回家吃饭经常就是两个面包,为了节省时间去我家训练,我买了哑铃,他有我家钥匙,有时间就去练。”李旭仁说他最后一次见到齐洪生是在去年11月底,当时两人已经不在同一个班级,齐洪生连着几天都没去上课。“那天是一个周末,我从家回富拉尔基区,他刚好在我家。我问他最近为什么不去上学,他说要去治病不念了,再问他什么时候回来,他只说可能不念书了,去当服务员或者是当兵。”李旭仁说此后很长时间都没有见过齐洪生,打他的电话也一直关机。

小静告诉本刊记者,齐洪生离开学校的原因是为了治病。“但是做完手术后比没做还难受,头疼、颈椎疼,睡不着觉,呼吸非常痛苦,也复查过两次,大夫说没事。家里人也不能理解他,他一直是一个闷着不吭声的人,也不会表达自己。出事前看不出来一点迹象,如果有,家里也可以阻止,出去就说了溜达一会儿,孩子那么大你也不可能拦着他。之前的几天,他还说学校21日开学,要把书包收拾好,装些笔和本。”

对社会的伤医案你是什么态度? 上一篇 | 下一篇 test

- 虐杀医生,天理难容2014-01-11

- 对社会的伤医案你是什么态度?2014-01-11

- 为何“杀医”事件频频出现2016-05-31

- 保护医护人员就是保护我们自己2016-05-31

- 别把杀医事件裹挟进医患关系怪圈2016-05-31

- test2016-06-03

- 早已超越医患矛盾的杀医行为2016-05-31

- 警示医生必须要有良知2016-05-30

- 齐齐哈尔杀医案:毫无征兆的杀机2014-06-08

-

医生姓名:刘伏友

所在科室:肾内科

工作医院:中南大学湘雅二医院

专业职称:主任医师

擅长疾病: 腹膜透析、各类肾病、慢性肾功能衰竭、尿毒症、血液...